12月6日、市大・府大の統合問題を考える学習会が市大近くの集会所で開かれ、会場いっぱいの約30人の参加者を迎えました。今後も、統合問題の真相を大学内外に知らせるために、学習会などの取り組みを広げることを申し合わせました。

市民資産としての大学を守ろう 森裕之・立命館大学教授(市大商学部卒)講演

「大阪は貧しい」と恐怖で統治する方法をとった大阪維新の会は、都構想が看板だった。しかし、相次ぐ失点や住民投票などに至るまでに相当な準備期間がいるために、「政治は実行力」を掲げる維新にとっては何か成果が必要になる。その成果を示しやすいのが大学統合だ。表立った反対の声がないことや、外堀を埋められてきたことがある。

「新大学ビジョン」は規模が拡大すれば世界的な競争で勝負できるという単純な物量主義だ。大学改革のとりまとめをするのが経済戦略局とは、経産省が国立大学を所管しているというほどにおかしなこと。

苦しい教育環境を解決するには予算を増やすことしかない。大きな大学になることで「水ぶくれ」を期待するむきもあるが、首都大学東京を見ても、教員はすべて契約制・毎年更新という、恐怖のなかで仕事をせざるを得ない状況がある。

市大は法律を変えてまで設立しようとした関一らの努力の賜物だ。関の精神を将来につなげ、担うものとして市大の設立が考えられた。今言われている改革は、実践や声の積み上げがない机上主義だ。他の公立大学の統合でうまくいったという例はない。

削減ありきの「大学改革」 井上ひろし議員

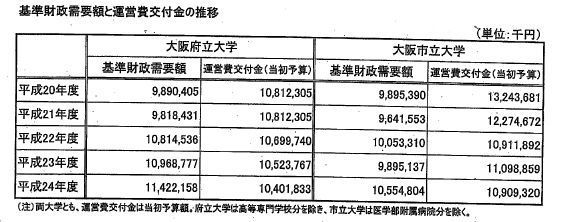

市議会での市長との質疑の内容を報告。市の担当者も「市長が理解しているのか不安」という声もある。質疑では「目安」としたが地方交付税と基準財政需要額とはその計算に関連がある。最近24年度、実際の大学交付金は府大で10億円のマイナス(交付金が需要額より少ない)、市大で4億円のプラスで、両大学で府市の持ち出しはマイナス6億円となっている。需要額を下回っている。

市議会での質疑の詳細はこちら

理念なき「新大学」 ・ 大学内外で交流を 参加者の声

院生 先生方は統合問題を考えてはいるけれど空虚な気持ちが感じられる。ものが言えない忸怩たる思いではないか。

院生 学生の立場として、統合が学生にとってデメリットがあるのか示されていない。学生の姿が見えない。学生目線で話してほしい。

元教員 なぜ合併しなければならないのか、新大学案には一行も書かれていない。研究室が何を研究しているのか報告させている。府・市大ですりあわせて重なっているように恣意的に報告させているように感じる。新しい大学の理念がまったくない。形いじり、組織いじりだ。

府女子大OG 女子大が潰されていくときから取り組んできた。府大と合併したときは当時の学長は「府大が総合大学になった」といったものだが、橋下知事になって文系が潰され、女子大の部分は抹殺されてしまった。

高校教員 府大のときもよくわからない学部(域)ができて、進路指導に迷った。近くて学費が安い大学が必要。金や目先のことだけでなく、将来どんな大阪府民市民を作るのかという考えがない。

教員 よりましな方向にするために逆らわない方がよいという、雰囲気がある。教員が声をあげると「保身である」というイメージがある。最大のステークホルダーである市民・学生に声をあげてほしい。教員も動きやすくなる。

地域住民 市大の夜間をなくすなという運動をした。先生と一緒にできることが励みになる。交流できる場がほしい。

私学教員 (市会の否決を受けて)府大の定款変更が府議会でできなくなった。市長が理事長を任命できると言っている。法違反を言っている。

森教授 学生にとって何がよいのかを考える。先生が評価におびえる、学生と向き合う時間が取れない、というのは一番の損失だと思う。伝統は大事。誇りをもてる母校があるということは幸せなことで、卒業後にそのことに気づくときがくる。